【研究発表】緑内障患者の64%が「運転に問題なし」と回答 -自動車運転時の自覚症状と視野障害の関連を大規模に調査-

2025年1月20日

緑内障は、視力は良好でも視野が狭くなる特性があり、自覚症状がないまま進行することが多い病気です。西葛西・井上眼科病院の國松志保副院長と新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学分野の福地健郎教授らの研究チームは、緑内障患者227名を対象とした運転外来のデータを解析し、運転時の自覚症状と視野障害の関連を初めて大規模に調査しました。その結果、比較的重症の患者を含む64%に運転時の自覚症状がなく、「運転には問題がない」と思い込んでいるケースが多いことを明らかにしました。

本研究成果のポイント

- 運転外来を受診した緑内障患者で、比較的重症例を含む64%が、運転時に見えづらさや不安を感じたことがなく、「運転は問題ない」「正常に見えている」と回答した。

- 視野の中心上方に障害がある場合、自覚症状が生じやすい傾向が確認された。

- 視野障害が進行していても、自覚症状がない患者が多数存在することが明らかになった。

Ⅰ.研究の背景

緑内障は、何らかの原因で視神経が障害され視野(見える範囲)が狭くなる病気で、眼圧の上昇がその病因の一つと言われています。徐々に進行し、視力は良好であるため、自覚症状に乏しく、知らない間に進行することが多い病気です。

左から「初期」、「中期」、「後期」の見え方

高齢化が進む日本では、緑内障や脳血管障害など視野障害をきたす疾患が増加しています。しかし、多くの患者が「視力が良い=安全」と誤解し、病気の進行に気づかないまま自動車の運転を続けることが指摘されています。また、運転免許の取得や更新時、または定期健康診断で行われる視力検査のみでは、緑内障のような自覚症状に乏しい疾患を見逃す可能性が高いことも指摘されています。

そこで本研究では、ドライビングシミュレータを活用した「運転外来」を受診した緑内障患者227名を対象に、運転外来のデータを解析し、運転時の自覚症状と視野障害の関連を大規模に調査しました。

そこで本研究では、ドライビングシミュレータを活用した「運転外来」を受診した緑内障患者227名を対象に、運転外来のデータを解析し、運転時の自覚症状と視野障害の関連を大規模に調査しました。

Ⅱ.研究の概要と成果

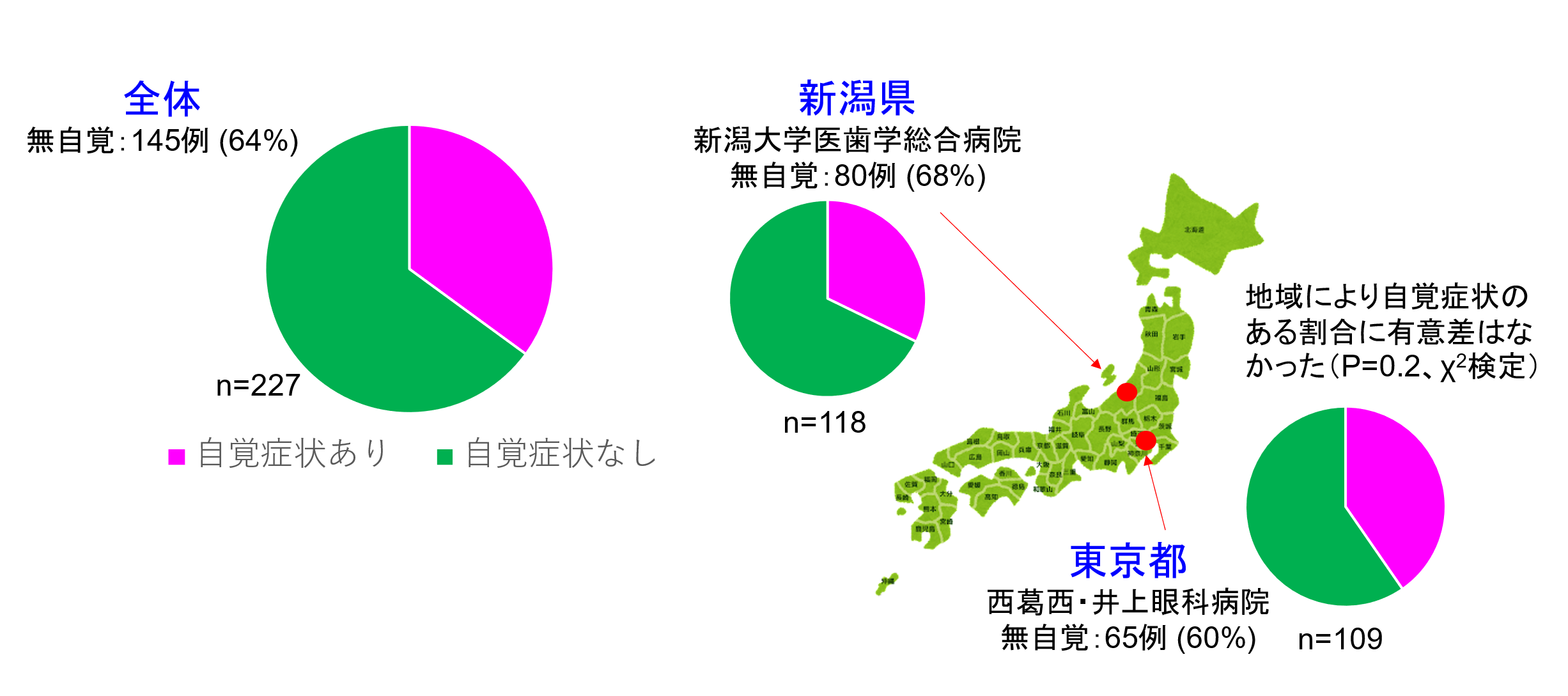

2019年7月から2022年8月までに西葛西・井上眼科病院および新潟大学医歯学総合病院の運転外来を受診した緑内障患者227例(年齢:26才~87才、63.2±12.4歳(平均±標準偏差)、男:女=147:80、better MD(注1):-11.8±6.7 dB、worse MD:-19.5±6.5 dB)に対して運転時の自覚症状の有無を聴取しました。「運転時の自覚症状」とは、「信号が見えにくい」「夜間に見えにくい」「雨天時に見えにくい」から、「運転が怖い」も含め、何らかの自覚症状があるものを「運転時の自覚症状あり」としました。その結果、運転外来を受診した緑内障患者で、比較的重症例を含む145例(64%)が、運転時に見えづらさや不安を感じたことがなく、「運転は問題ない」「正常に見えている」と答えていました。また、地域により自覚症状のある割合に有意差はありませんでした(P=0.2、χ2検定)。(図1)

図1:緑内障患者の運転時の自覚症状(地域別)

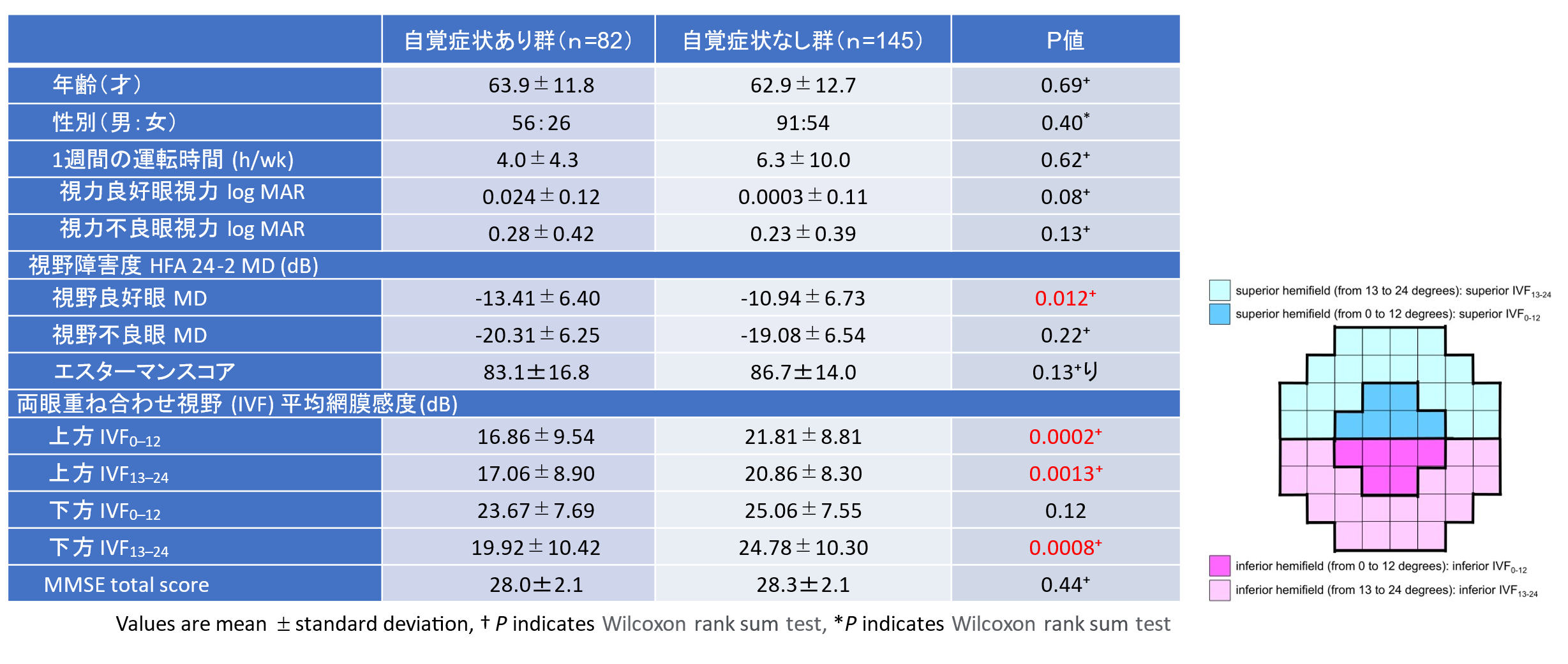

運転時の自覚症状の有無による背景因子を比較したところ、運転時の自覚症状あり群では、良い方の目の視野がより障害されており(MDが低く)、両眼重ね合わせ視野(IVF)中心上方および中心下方13-24°内の平均網膜感度(注2)が低下していました。(図2)

図2:運転時の自覚症状の有無とその背景因子

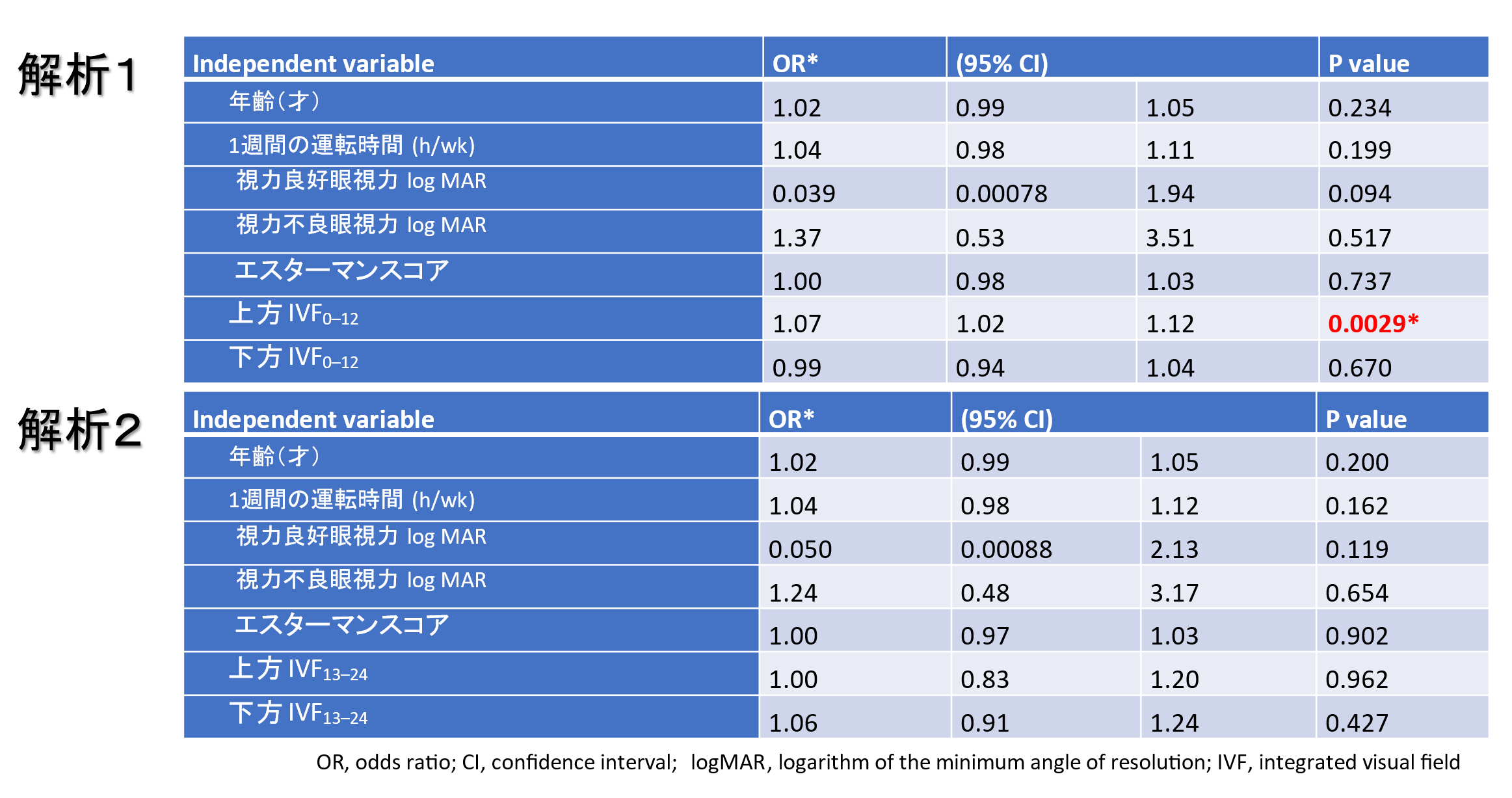

次に、運転時の自覚症状に影響を与える因子について、2つのロジスティック回帰分析を実施しました。

解析1では、運転時の自覚症状の有無は、IVFの上方中心0°~12°の平均網膜感度と有意に関連していることが示されました(P=0.0029、オッズ比: 1.07、95%信頼区間: 1.02~1.12)。

解析2では、運転時の自覚症状の有無は、IVFの上方および下方13°~24°の平均網膜感度とは有意な関連が認められませんでした。

このことから、運転時の自覚症状の有無には、中心上方12°内の平均網膜感度が関与していることが分かりました。(図3)

解析1では、運転時の自覚症状の有無は、IVFの上方中心0°~12°の平均網膜感度と有意に関連していることが示されました(P=0.0029、オッズ比: 1.07、95%信頼区間: 1.02~1.12)。

解析2では、運転時の自覚症状の有無は、IVFの上方および下方13°~24°の平均網膜感度とは有意な関連が認められませんでした。

このことから、運転時の自覚症状の有無には、中心上方12°内の平均網膜感度が関与していることが分かりました。(図3)

図3:運転時の自覚症状に影響を与える因子

これは、運転時は信号や標識を常時確認しなくてはならないため、上方視野障害に気づきやすいためではないかと考えました。一方、下方視野障害は、左右からの車や歩行者の飛び出し事故に関与しますが、左右からの飛び出し自体が滅多に起きないことのため、下方視野障害に気づく機会が少ないことが考えられます。

続いて、運転時の自覚症状の有無による運転能力をドライビングシミュレータで調べました。その結果、自覚症状の有無による運転能力に差はありませんでした。つまり、自覚症状があるだけで運転能力が向上するものではなく、安全運転のためには眼科医による適切な指導が必要であることを示しています。

さらに、運転時の自覚症状の有無を、病期別に調べたところ、初期、中期、後期と、病期が進行するにしたがい、運転時の自覚症状は23%、37%、42%と増えていました。しかし、後期緑内障であっても、著明な視野障害を認めていても、約6割が自覚症状のないまま運転を続けていることが明らかになりました。

続いて、運転時の自覚症状の有無による運転能力をドライビングシミュレータで調べました。その結果、自覚症状の有無による運転能力に差はありませんでした。つまり、自覚症状があるだけで運転能力が向上するものではなく、安全運転のためには眼科医による適切な指導が必要であることを示しています。

さらに、運転時の自覚症状の有無を、病期別に調べたところ、初期、中期、後期と、病期が進行するにしたがい、運転時の自覚症状は23%、37%、42%と増えていました。しかし、後期緑内障であっても、著明な視野障害を認めていても、約6割が自覚症状のないまま運転を続けていることが明らかになりました。

Ⅳ.今後の展開

西葛西・井上眼科病院および新潟大学医歯学総合病院では、2019年に「運転外来」を開設し、ドライビングシミュレータを用いて、緑内障をはじめとした視野障害を持つ患者の運転リスクを軽減するための支援を続けています。本研究の結果、緑内障患者の約65%が運転時の自覚症状を持たない一方で、視野障害が進行しているケースも多いことが明らかとなり、さらなる患者教育の必要性が示されました。

今後は、安全運転指導を強化するとともに、より多くの医療機関における運転外来の普及を目指します。また、緑内障患者の運転適性を評価するための新たな診断基準や訓練プログラムの開発にも取り組み、視野障害による交通事故リスクをさらに減らすことを目指します。

今後は、安全運転指導を強化するとともに、より多くの医療機関における運転外来の普及を目指します。また、緑内障患者の運転適性を評価するための新たな診断基準や訓練プログラムの開発にも取り組み、視野障害による交通事故リスクをさらに減らすことを目指します。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年1月2日、科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。

【論文タイトル】

Discrepancy and agreement between subjective symptoms and visual field impairment in glaucoma patients at a driving assessment clinic

【著者】

國松志保1)、福地健郎2)、高橋政代3)4)、溝田淳1)、井上賢治5)

所属:1)西葛西・井上眼科病院、2)新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学分野、3)神戸市立神戸アイセンター病院、4)ビジョンケア、5)井上眼科病院

【doi】10.1038/s41598-024-84465-2

※詳しい研究内容は、Scientific Reports誌のオンライン版で公開されています。以下のURLから全文をご覧いただけます。

https://rdcu.be/d5pcN

【論文タイトル】

Discrepancy and agreement between subjective symptoms and visual field impairment in glaucoma patients at a driving assessment clinic

【著者】

國松志保1)、福地健郎2)、高橋政代3)4)、溝田淳1)、井上賢治5)

所属:1)西葛西・井上眼科病院、2)新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学分野、3)神戸市立神戸アイセンター病院、4)ビジョンケア、5)井上眼科病院

【doi】10.1038/s41598-024-84465-2

※詳しい研究内容は、Scientific Reports誌のオンライン版で公開されています。以下のURLから全文をご覧いただけます。

https://rdcu.be/d5pcN

Ⅵ.謝辞

本研究は、科研費(基盤(C)21K09737)およびトヨタモビリティ基金の支援を受けて行われました。

Ⅶ.研究チームからの提言

研究を主導した國松志保医師は、次のように述べています:

「緑内障患者の多くが、自覚症状がないばかりか、自分の目の状態を過信しているケースが見受けられます。視力が良いからといって安心してはいけません。運転をするすべてのドライバーが、自分の目の状態を把握し、安全運転を心がけるべきです。」

「緑内障患者の多くが、自覚症状がないばかりか、自分の目の状態を過信しているケースが見受けられます。視力が良いからといって安心してはいけません。運転をするすべてのドライバーが、自分の目の状態を把握し、安全運転を心がけるべきです。」

用語解説

(注1)MD: Mean Deviation(MD)値は、視野障害の程度を表すもので、0から-6dB以上が初期、-6から-12dBが中期、-12dB以下が後期となります。

(注2)平均網膜感度:網膜感度とは、網膜(目の奥にある光を感知する組織)がどれだけ微弱な光を感知できるかを示す指標です。視野検査を用いて、網膜のさまざまな部位での感度を数値化し、「デシベル(dB)」という単位で表します。この数値が大きいほど、その部位の網膜が光を感知する能力が良いことを意味します。平均網膜感度は、測定された特定の視野範囲内の網膜感度の平均値を示します。

(注2)平均網膜感度:網膜感度とは、網膜(目の奥にある光を感知する組織)がどれだけ微弱な光を感知できるかを示す指標です。視野検査を用いて、網膜のさまざまな部位での感度を数値化し、「デシベル(dB)」という単位で表します。この数値が大きいほど、その部位の網膜が光を感知する能力が良いことを意味します。平均網膜感度は、測定された特定の視野範囲内の網膜感度の平均値を示します。

本件に関するお問い合わせ

【研究に関すること】

西葛西・井上眼科病院

医師 國松 志保(くにまつ しほ)

E-mail:shihoktky[at]gmail.com

※[at]を@ に置き換えて下さい。

新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学分野

教授 福地 健郎(ふくち たけお)

【広報担当】

井上眼科病院 経営企画部 広報課

TEL:03-5244-5524

お問い合わせ:https://req.qubo.jp/inouye-eye/form/request

新潟⼤学広報事務室

西葛西・井上眼科病院

医師 國松 志保(くにまつ しほ)

E-mail:shihoktky[at]gmail.com

※[at]を@ に置き換えて下さい。

新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学分野

教授 福地 健郎(ふくち たけお)

【広報担当】

井上眼科病院 経営企画部 広報課

TEL:03-5244-5524

お問い合わせ:https://req.qubo.jp/inouye-eye/form/request

新潟⼤学広報事務室